Stupri e violenze ad Atene: la vicenda di Iliupoli e la rabbia femminista

Stupri e violenze ad Atene: la vicenda di Iliupoli e la rabbia femministaPochissimi giorni fa arriva la notizia di una storia agghiacciante, che coinvolge una ragazza 19enne di Atene vittima di violenze sessuali da parte del padre dall’età di 11 anni e successivamente segregata per giorni, abusata, picchiata e costretta a prostituirsi da un poliziotto 39enne, Dimitris Bouyoukos. Dopo la denuncia, grande manifestazione femminista ad Atene

È una storia famigliare, di abusi famigliari, in un contesto che ci rimanda alla normalità, alla radicale banalità del male e alla banalità del male radicale. Un padre violenta e fa prostituire le sue figlie (e forse, in un intrigo di rapporti familiari che non ci è dato comprendere, anche la nipote) dal compimento dell’undicesimo anno di età. Gli uomini entrano ed escono in questo incubo famigliare senza interrogarsi, cinicamente, semplicemente pagando il padre.

È una storia che, come sa chi come me ama il cinema greco contemporaneo, spinge l’esibizione della violenza, simbolica e non, su un altro livello. Una violenza che è sempre espressione di legami profondi, familiari, che distorce e fa marcire tutti i piani che siamo soliti considerare espressione del “bene”, con una lucida e tagliente cattiveria. Il cinema è il cinema, si sa. Ma questo cinema parla di storie vere, siano esse simboliche o reali. Storie che i registi conoscono bene e che raccontano l’invisibilità del male, la sua natura strutturale e le conseguenze di questa strutturalità.

È di pochissimi giorni fa la notizia di una storia agghiacciante, che coinvolge una ragazza 19enne di Atene, greca, come sono greche tutte le persone coinvolte, vittima di violenze sessuali da parte del padre dall’età di 11 anni e successivamente segregata per giorni, abusata, picchiata e costretta a prostituirsi da un poliziotto 39enne, Dimitris Bouyoukos.

Andiamo con ordine: sabato scorso, in una caffetteria di Iliupoli, zona residenziale di Atene, a una mezz’ora di metropolitana dal centro, alle pendici sudoccidentali del monte Ymittos che sovrasta Atene, la barista nota una giovane ragazza piena di lividi e botte. Decide di non fare finta di nulla, sceglie di vedere. Si rivolge alla ragazza e con fare discreto le dice che se ha bisogno di aiuto la può trovare lì, che lei è a disposizione.

Questo atto potente e allo stesso tempo così semplice di sorellanza permette, nelle ore successive, che la ragazza si senta finalmente vista, che acquisisca fiducia e infatti tornerà dalla barista, questa volta chiedendo aiuto in modo esplicito, dicendo che “lui” la picchia. La barista la nasconde, vedono insieme il carceriere uscire di casa in moto alla ricerca della ragazza, e così richiedono l’intervento della polizia e dell’avvocata Antonia Legaki.

Potrebbe essere una storia quasi a lieto fine, ma siamo in Grecia e si sa che quando interviene la polizia, le cose hanno molti margini di peggioramento.

Non si tratta solo del paternalismo tradizionalista che qui, come altrove, rende la denuncia di abusi e violenze – che comunque fino a pochissimo tempo fa aveva un costo di 100 euro – un calvario per le donne, costrette spessissimo a dover dimostrare di stare dicendo la verità, a subire sminuimenti della loro storia, sino a doversi confrontare, molte volte, con interventi informali e deleteri dei poliziotti che, invece di prendere quantomeno la denuncia, rimandano a casa la donna e contattano il marito per suggerirgli “da uomo a uomo” di cambiare atteggiamento “con la madre dei suoi figli”, condannando così la donna a ulteriori abusi, botte e maltrattamenti per aver cercato di scappare. Si tratta piuttosto, lo dicevamo all’inizio, di un problema di gran lunga più strutturale.

FUORIUSCIRE DALLA VIOLENZA?

Per spiegare brevemente come stiano le cose in Grecia, attingo a una vecchia intervista che sei anni fa ho condotto con l’avvocato Thodoris Zeis, difensore di Konstantina Kouneva, all’epoca del attacco al vetriolo che subì nel 2008 da parte dei suoi datori di lavoro per il suo ruolo di sindacalista delle impiegate nelle imprese di pulizia di Atene, esperto in diritti umani e di questioni relative alla violenza di genere (l’intera intervista può essere letta nel numero 27/2015 della rivista di studi online DEP, Deportate, Esuli, Profughe).

«Per molte ragioni, in Grecia è sempre esistita una debole presenza della sfera pubblica e una sfera privata fortemente prevalente all’interno della quale vengono risolte questioni che invece in qualche modo dovrebbero essere pubbliche, come ad esempio lesioni della giustizia e dei diritti, e anche questioni relative alle relazioni private. (…) Il che significa ovviamente anche ruoli tradizionali dei generi, fissati e immutabili nel tempo. Non consideriamo adesso che i modelli di relazione sono apparentemente più liberi e moderni, dietro a questa facciata si nasconde, comunque, questo fattore molto conservatore che resiste ancora nel modo in cui si risolvono i problemi nelle relazioni interpersonali».

Questo è vero su molti piani. Un altro caso di cronaca, dell’inverno scorso, ha visto un attacco al vetriolo (elemento molto ricorrente nella tradizione greca del delitto d’onore) ai danni di una giovane donna di Atene, da parte di un’altra, ossessionata dall’idea che la prima avesse una reazione con un uomo che quest’ultima considerava “suo”. La palese ascrivibilità di questa storia alla mentalità del possesso patriarcale, e, invece, la derubricazione di essa alla “follia” o alla sfera del “privato” compiuta dall’opinione pubblica la dice lunga su questo!

Ma continuava l’avvocato Zeis: «fino a tre o quattro anni fa in tutta la Grecia esistevano solo due strutture pubbliche d’accoglienza per donne che avevano subito violenza, ad Atene e al Pireo, presso i relativi consultori, in una nazione che, storicamente, come dicevamo prima, aveva questa necessità sia di prevenzione che di repressione della violenza, ma anche, e soprattutto, di cambiamento culturale e comportamentale».

È interessante che nel 2000 quando l’allora governo del PASOK, dopo tantissimi anni portò in parlamento una proposta di legge contro la violenza sulle donne, comprendente lo stupro all’interno del matrimonio, l’allora segretario generale del governo, che era pure un giurista, disse che era importante che si facessero delle ricerche su questo fenomeno, ma che non ci si poteva intrufolare nella camera da letto delle persone e che un legislatore non può entrare in queste questioni.

Questa percezione che il matrimonio sia uno spazio privato, nel quale non si può entrare a meno che non vengano superati alcuni limiti eccessivi, (e questi limiti comunque non comprendono la violenza o lo stupro, che non si considera debbano essere puniti penalmente) per quanto riguarda i diritti di genere, ha portato alla costruzione nel 2006, per la prima volta, della la legge 500/2006» che, ci teneva a ricordare l’avvocato, non tutela specificatamente le donne all’interno del nucleo famigliare, ma in generale i suoi membri.

Per una legge che contempli le donne come categoria specifica tanto nel nucleo famigliare quanto fuori da esso, si dovrà aspettare il 2019, la legge 4604/2019. Inoltre, nel contesto del progetto europeo di contrasto alla violenza nei confronti dei bambini, degli adolescenti e delle donne Daphne III, dal 2009 si è proceduto a un’erogazione di fondi per la creazione di centri antiviolenza e case rifugio in tutto il territorio nazionale e a un piano di formazione per tuttə lə operatorə che si trovino a gestire situazioni di violenza di genere.

I risultati però, purtroppo, non sono stati soddisfacenti. Infatti, nella capitale Atene il solo centro ad oggi funzionante, con un ruolo immensamente importante ma che stenta a sopravvivere per mancanza di fondi e di un supporto sistemico che lo integri de facto nei processi di contrasto alla violenza di genere è il centro Diotima, gestito da una ONG, la quale, per trovare il denaro necessario a sopravvivere è spesso in balia di bandi di assegnazione di servizi specifici, che anche per motivi di rendicontazione, ne limitano le possibilità e il campo di azione.

Questo, come mi aveva riferito l’avvocato Zeis ai tempi, è dovuto al fatto che la crisi, i tagli e la fine del programma avvenuta nel 2013 ha di fatto tolto ai 14 centri antiviolenza istituiti in tale contesto la linfa per poter sopravvivere, sino a farli chiudere.

Inoltre, sempre nel contesto del progetto Daphne, è stato possibile registrare attraverso il report nazionale sulla rete dei cosiddetti “lex operators”, quanto la struttura, allora e oggi esistente, sia del tutto inadeguata a gestire situazioni di questo tipo.

In mancanza della mediazione di operatrici adeguatamente preparate ad accompagnare le donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza e, pure di deposizione della denuncia quando queste lo vogliono, la violenza di genere rischia di rimanere un fenomeno sommerso che emerge, male e mal raccontato, nei casi di cronaca come quello di cui si parla in questi giorni.

Infatti, come mi ha esplicitamente detto Thodoris Zeis si è dimostrato «praticamente impossibile istruire il personale (di polizia, ndr) per queste evenienze, dal momento che è in rotazione oraria, non è mai lo stesso e comunque le strutture educative tipiche della polizia non permettono il passaggio del sapere acquisito tra i colleghi: ognuno impara per sé. Inoltre, va considerato che la polizia è caratterizzata come corpo da una forte connotazione mascolinizzante, soprattutto dal punto di vista dell’agire, essendo un corpo di repressione e di imposizione forzata della legge, è evidente quindi come non possa essere adeguata ad accogliere la sopravvissuta che oltre ad essere fisicamente violata sta anche affrontando un trauma psicologico.»

L’AGGHIACCIANTE VICENDA DI ILIUPOLI

Ed ecco infatti come si è svolta la storia della ragazza di Iliupoli. A seguito dell’intervento della polizia, la ragazza è stata portata alla stazione di polizia, ha subito un lunghissimo interrogatorio atto a stabilire la veridicità della sua storia e solo successivamente è stata accompagnata in ospedale per le visite, durante le quali, ha dichiarato successivamente alla sua avvocata Antonia Legaki, gli agenti sono entrati in ambulatorio per comunicare aə medicə che la stavano ispezionando che si trovava in stato di arresto e che quindi non potevano interloquire con lei. In tutto questo, per le 12 ore successive all’intervento della polizia, le è stato impedito di parlare con la sua avvocata.

Sicuramente, il fatto che fosse coinvolto “un collega” ha avuto un ruolo in questa mefitica gestione da parte di un corpo di polizia che, come ricordava Dimitris Deliolanes ieri sulle pagine del Manifesto, è tra i più corrotti d’Europa e le cui connessione con il mondo dell’ultradestra sono noti a tutti.

D’altra parte però, ed è il caso di ripeterlo, in una sostanziale mancanza formale di un regolamento che tuteli le vittime di maltrattamenti e violenze nel momento della denuncia, costrette a confrontarsi con un corpo machista e del tutto impreparato, che succedano cose del genere è del tutto prevedibile.

La storia che la ragazza ha avuto modo di raccontare all’avvocata Antonia Legaki, solo dopo queste vergognose 12 ore di quello che a tutti gli effetti è stato un sequestro secondario, è terribile: la violenza sessuale del padre, la sua reclusione a casa del poliziotto che, dopo averle distrutto il telefono e centellinando i suoi contatti con l’esterno per evitare che qualcuno si insospettisse, la teneva sotto effetto di droghe e sedativi che le somministrava sotto il ricatto della privazione del cibo e delle botte e la faceva prostituire con almeno altri tre uomini, filmando le prestazioni e vendendo i video.

Ieri mattina si è proceduto all’arresto del padre della ragazza e del poliziotto carceriere. Entrambi, nelle foto della stampa, sono ritratti grottescamente con indosso delle magliette che non lasciano spazio all’immaginazione: la scritta “Sweet sixteen” su quella del padre, il logo di un noto sito pornografico, già noto per scandali connessi alla condivisione non consensuale di materiale intimo e pornografico, su quella del poliziotto.

Ma le notizie relativa a questa storia insieme orribile e consueta non sono finite: è di poche ore fa, infatti, la notizia che ci sarebbero almeno altre dieci ragazze coinvolte in quello che è, a tutti gli effetti, un giro di trafficking e che un’altra ragazza, che ancora non se la sente di parlare, sarebbe riuscita a liberarsi dai suoi aguzzini contestualmente all’arresto di Dimitris Bouyoukos.

La cosa non stupisce troppo, visto che già da molti anni gruppi di compagnə denunciano, inascoltatə, un enorme giro di trafficking che coinvolge precisamente note figure dell’estrema destra, agenti di polizia e proprietari di locali notturni, che ripulirebbero poi il denaro attraverso una catena di panetterie molto diffusa nella capitale e altrove.

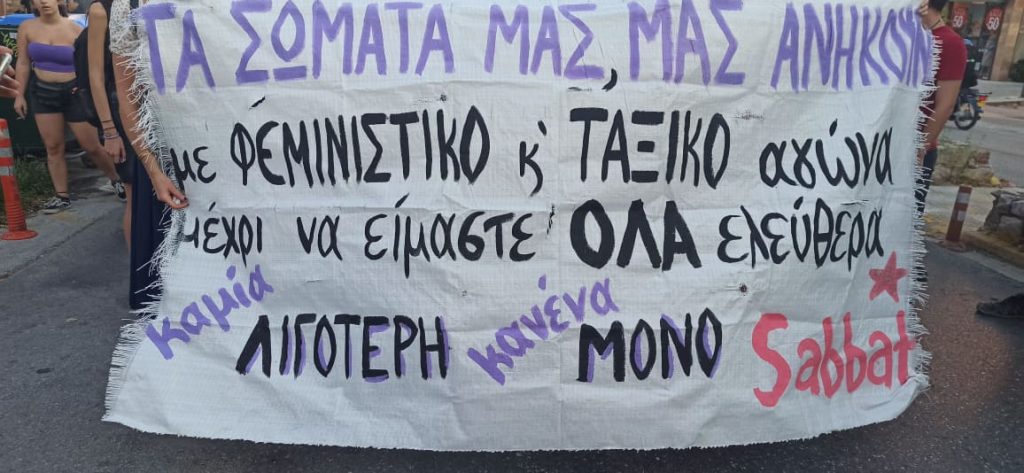

Ma cerchiamo di chiudere con una nota positiva: dopo un giorno intero di tentativi di insabbiamento e dopo le 12 ore di sospensione del diritto a cui la ragazza è stata sottoposta, quando questa storia che ormai circolava sui social non poteva più essere tenuta nascosta ed è arrivata sui media mainstream (con il loro solito miscuglio di paternalismo, vittimizzazione secondaria e pubblico linciaggio), il tutto perfettamente in linea con il contesto oscuro e deprimente che vi ho descritto, ieri una oceanica manifestazione indetta dai collettivi femministi e transfemministi della città, si è svolta a Ilioupoli ed è terminata proprio sotto la stazione di polizia.

È stata una manifestazione potente, quella di ieri, che ha voluto dimostrare solidarietà e vicinanza alla ragazza, ma che precisamente, come l’avvocata Antonia Legaki sta facendo ormai da giorni, non si è neppure risparmiata di puntare il dito contro il “sistema stuprante”, esattamente come nella canzone “Un violador en tu camino”. Come sempre, lo stato oppressore è un macho stupratore. E viceversa.

Immagine di copertina e nell’articolo: di Ioanna Kardara dalla manifestazione femminista del 12 luglio 2021. Fonte: Μένουμε Ενεργοί – υγεία, συλλογικότητα, αλληλεγγύη

Nessun commento:

Posta un commento